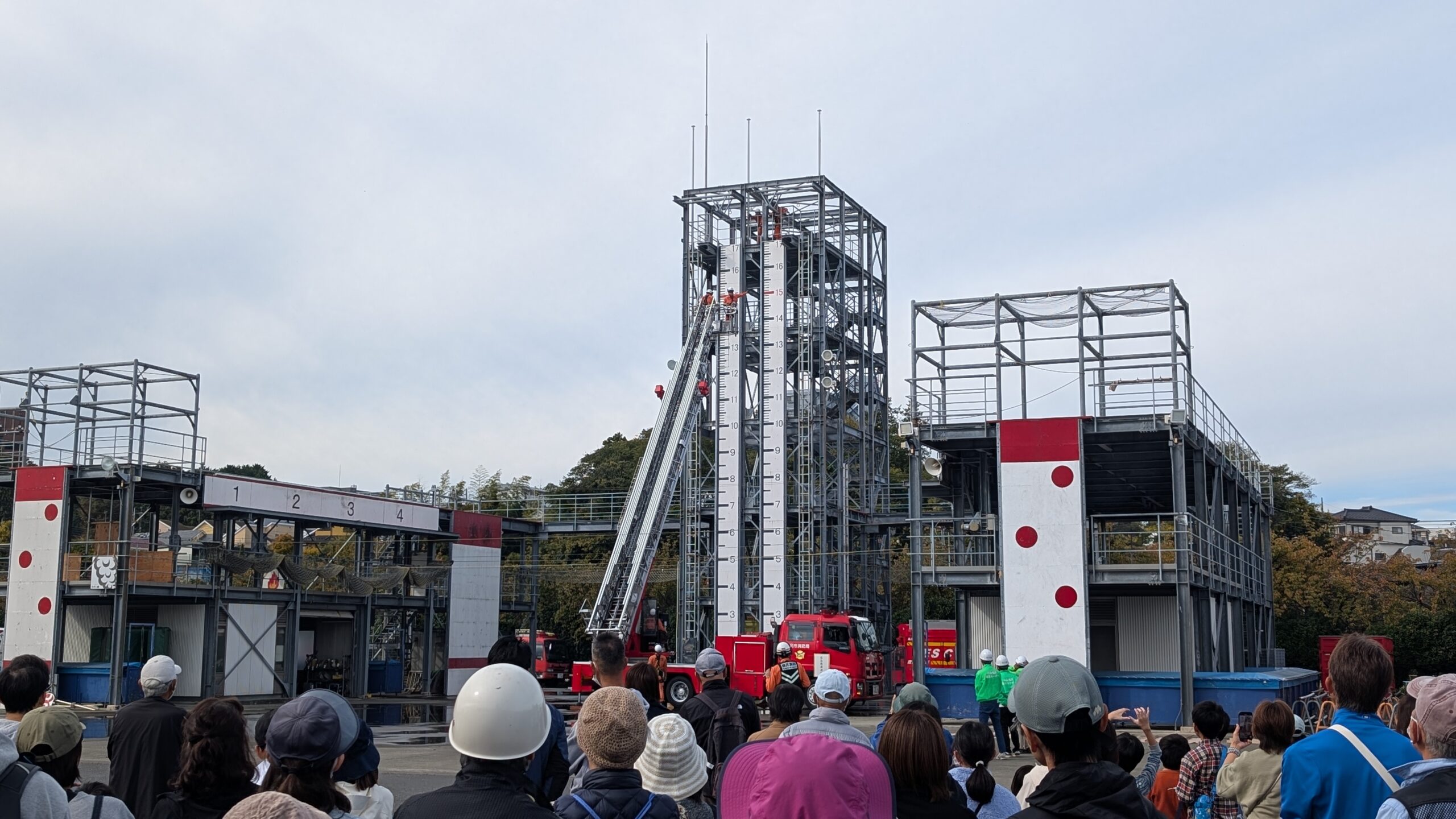

一昨日、私は家族で地域の総合防災訓練に参加しました。

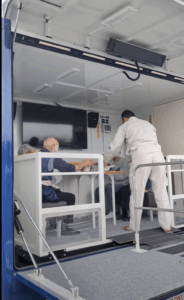

そこで体験した起震車の震度6強の揺れは、改めて想像を絶するものでした。土嚢の積み方、てこの原理を使った救出方法など、いざという時のための「備え」の重要性を痛感しました。

いつどこで起こるかわからないのが災害です。

さて、この「備え」は、あなたの会社ではどこまで進んでいるでしょうか?

災害発生時、従業員の安全確保はもちろん最優先です。

しかし、企業の存続という視点で見ると、「災害後の資金ショート」という、個人にはない大きな壁が立ちはだかります。

税理士として多くの経営者を見てきた経験から、BCP(事業継続計画)が未策定の企業は、緊急時の資金繰りや融資対応で致命的な遅れをとる可能性があります。

BCP対策:経営者が今すぐ着手すべき4つのステップ

BCP(事業継続計画)の策定は、緊急事態でも企業を存続・早期復旧させるための設計図づくりです。

ステップ1:基本方針の策定(「何のためにやるか」を決める)

BCP策定の目的と基本方針を明確にします。

- 目的例: 従業員とその家族の安全確保を最優先とし、〇〇日以内に中核事業を〇〇%のレベルで復旧させ、顧客・地域社会への影響を最小限にする。

- ポイント: 経営理念やビジョンと照らし合わせ、「何があってもこれだけは守り抜く」という企業の強い意思を表明します。

ステップ2:中核事業と復旧目標の設定(「何をいつまでに守るか」を決める)

あらゆる事業を同時に守ることはできません。経営に最も重要な事業(中核事業)を特定し、その復旧目標時間を設定します。

- 重要業務の特定: 停止すると企業の存続に最も大きな影響を与える製品やサービス(例:最重要顧客向けの生産ライン、基幹システムなど)を選びます。

- 目標復旧時間(RTO)の設定: 中核事業をどこまで、いつまでに、復旧させるか具体的な時間を決めます。(例:主要業務を48時間以内に30%のレベルで再開する)

ステップ3:リスク分析と事前対策の実施(「何が起こりうるか」を洗い出す)

特定した中核事業に対し、どのような災害や事故(地震、水害、火災、感染症、サイバー攻撃など)が影響を与えるかを分析し、被害を最小限に抑えるための対策を検討します。

- リスク想定: 地域防災計画などを参考に、自社が立地する場所の災害リスク(想定震度、浸水深など)を具体的に想定します。

- 事前対策:

- 人: 安否確認システムの導入、防災備蓄品の確保、研修・訓練の実施

- モノ: 設備の耐震化、重要書類のデータ化とクラウド保管、代替生産拠点の検討

- 金: (次で詳述する財務診断)

- 情報: データバックアップ、クラウドサービスの活用

特に重要なステップ4:財務診断と資金調達計画の策定

災害後の「資金繰り」こそが、中小企業の最大の倒産リスクです。

- 必要な資金の予測:

- 事業中断による資金流出額の試算: 中核事業が停止した場合の売上減、固定費(人件費、家賃など)の支出継続額を試算します。

- 復旧費用(設備、建物)の試算: 設備購入費、建物の修繕費、在庫補充費などを試算します。

- 必要資金総額の把握: 資金流出額と復旧費用を合計し、不足する資金を明確にします。

- 資金調達計画の策定: 不足資金をどのように調達するか、優先順位をつけて計画します。

- 自己資金・保険金(特に事業中断保険や動産総合保険の見直し)

- 金融機関との連携(緊急時の融資枠の確保、借入返済猶予の相談)

- 公的支援制度(補助金、助成金、セーフティネット保証など)

備えは「コスト」ではなく「未来への投資」です

- 「BCPを作りたいが、何から手をつけていいか分からない」「自社の財務状況で、災害後の資金がどれだけ持つのか不安だ」という経営者の方は少なくありません。

私たち税理士は、日頃から企業の財務状況を最も正確に把握している専門家です。

- その強みを活かし、売上停止期間の資金流出額の試算から、最適な保険の見直し、そして緊急時の金融機関との連携サポートまで、貴社のBCP策定を強力にバックアップいたします。

大切な人命と、これまで築き上げてきた大切な事業を守るため、今こそ行動を起こしましょう。

貴社のBCPに関するお悩みや、財務シミュレーションのご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コメント